di Giuseppe De Pietro

Spesso ci immaginiamo le persone del medioevo che restano nello stesso posto per tutta la vita, ma è accurato? Quanto spesso la gente viaggiava, e per quali motivi, commercio, religione, guerra, o altro? E quanto era pericoloso spostarsi?

Quanto fosse pericoloso, viaggiare da quando e dove, nei mille anni, ma in generale, l’idea che nessuno abbia mai lasciato il proprio villaggio è per lo più un mito. Viaggiare richiedeva tempo, tra le altre cose, e le vacanze non erano state inventate, quindi sì, se vai da qualche parte, è per fare una cosa: andare al mercato, pellegrinare, visitare parenti malati, viaggi commerciali più lontani, viaggiare per lavoro come artigiano itinerante.

L’ospitalità

Nel corso della storia l’atteggiamento nei confronti dei forestieri “in cammino” che chiedevano ospitalità per una notte oscillò fra due poli; considerati maledetti e portatori di malattie o di disgrazie, potevano essere uccisi senza preavviso, come un nemico, oppure potevano essere accolti e ospitati benevolmente.

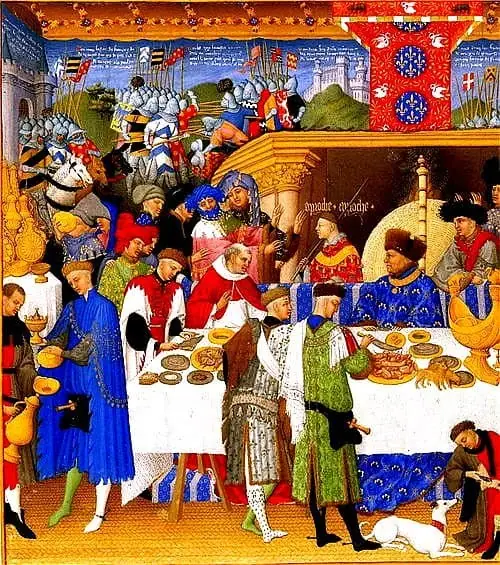

Accanto all’accoglienza spontanea e gratuita dei forestieri, nel corso della storia si diedero forme d’ospitalità più o meno «organizzata»: l’alloggio per i correligionari, il diritto delle autorità di godere di un trattamento conveniente al loro rango,l’ospitalità commerciale. L’ospitalità tra famiglie che si conoscono esiste da tempi immemorabili. I conoscenti provenienti da paesi stranieri furono per lungo tempo degli ospiti privilegiati: ancora all’epoca delle crociate, i nobili in viaggio verso la Terra Santa trovavano un’accoglienza-ospitale presso parenti che risiedevano in Germania, in Ungheria e a Bisanzio. Ma anche gli emeriti sconosciuti poterono contare per secoli su cibo e alloggio, soprattutto nei paesi meno sviluppati. L’ospitalità poteva assumere forme diversissime. In molti casi, raramente registrati dalle fonti, a uomini del tutto estranei veniva offerto un tetto, dell’acqua e del fuoco o veniva concesso di drizzare la tenda sul proprio terreno.

Ospitalità della chiesa: i monasteri

L’ospitalità fu praticata dai monaci nei tempi antichi, nel medioevo e anche in epoca moderna, e rappresenta quindi un fenomeno le cui tracce si riscontrano attraverso i secoli. Sull’ospitalità ecclesiastica possediamo più informazioni rispetto a quelle sull’ospitalità offerta dai nobili e dai cittadini.L’ospitalità ecclesiastica fu particolarmente importante per i viaggiatori, specie quando eremi e monasteri (spesso i secondi diretta evoluzione dei primi) si trovavano in lande disabitate. “Tutti gli ospiti che giungeranno siano accolti come Cristo e a tutti siano tributati i dovuti onori, specialmente ai credenti e ai pellegrini». Quando viene annunciato un ospite, il superiore e i confratelli devono andargli incontro «nel pieno adempimento del dovere dell’amore cristiano. Ai poveri e ai pellegrini sia riservata un’accoglienza particolarmente premurosa, perché in essi viene accolto Cristo nel senso più vero, infatti l’incedere imperioso dei ricchi già di per sé obbliga alla deferenza”.

A partire dal 816, con la regola benedettina furono fissate le norme a cui dovette conformarsi l’ospitalità dei secoli successivi: abati e monaci devono lavare i piedi agli ospiti, l’abate verserà loro dell’acqua sulle mani e in onore di un ospite romperà persino il digiuno. Anche per questo motivo dovrà essere allestita per lui e gli ospiti una cucina a parte; “così gli ospiti che giungono per periodi indeterminati e che non mancano mai nel monastero non disturberanno la vita dei frati”. Poiché la regola benedettina conteneva solo delle disposizioni orientative, i monasteri dovettero “auto regolamentarsi” a seconda del clima, degli usi e delle particolari circostanze. Nel IX secolo i conventi benedettini non ritennero più opportuno lavare i piedi ai potenti; la lavanda dei piedi fu riservata solo ai poveri, a tutti oppure ad alcuni (spesso in numero di dodici); ai grandi personaggi, se lo desideravano, veniva preparato un bagno.

Vitto, alloggio e assistenza erano conformi al rango degli ospiti; “infatti non è conveniente che i vescovi e i conti stiano assieme ai poveri, agli abati e agli stranieri”, si dice in un commentario alla regola benedettina. Quando i mezzi lo permettevano dovevano essere allestiti dei dormitori differenziati. La pianta del Monastero di San Gallo ne è un esempio: se si doveva costruire un altro monastero ci si poteva ispirare a questo complesso per essere sicuri di non dimenticare niente di essenziale. Il progetto prevede anche delle celle per i monaci ospiti, un alloggio per i poveri e una casa per gli ospiti di riguardo. Questa ha al centro una sala da pranzo con un focolare, ai lati delle camere da letto riscaldabili e dei locali rispettivamente per i servi e per i cavalli; un edificio annesso comprendeva cucina, cantine, forno e fabbrica di birra, allestiti appositamente per gli ospiti; che fosse un progetto realistico lo dimostrano le latrine con dodici posti.

Poiché gli ospiti non erano sottoposti alla disciplina monastica, gli orari e le loro abitudini di vita erano molto diversi, per cui la casa degli ospiti doveva esserecostruita lontana dal dormitorio dei monaci e dalle celle disadorne dei monaci ospiti (sulla parete nord della chiesa). L’alloggio dei poveri era progettato in modo analogo alla casa degli ospiti, ma era più semplice e più piccolo: nel progetto mancavano le stalle (i poveri non avevano cavalli), la cucina, il riscaldamento nelle camere da letto e le latrine: i poveri potevano fare i propri bisogni direttamente nella stalla (come avveniva nelle campagne dell’Europa centrale ancora a metà di questo secolo) o a ridosso degli alberi.

Qualora bisognasse alloggiare un seguito numeroso, per i cavalli e la servitù venivano rizzate delle tende di proprietà del monastero o portate dagli ospiti stessi. Molti servi cercavano nella proprietà del monastero un posto asciutto e riparato dalle correnti d’aria per dormire.

I monasteri che si trovavano lungo le strade frequentate dai pellegrini allestivano anche alloggi collettivi. Gli anelli che ancora oggi si vedono nei chiostri dei conventi della Francia sudoccidentale lasciano presumere che oltre ai pellegrini venissero qui sistemati anche i cavalli. Quando c’era grande affluenza venivano aperti addirittura isantuari, per consentirvi il pernottamento; i sinodi esortano più volte a mantenere anche di notte l’ordine e il decoro nei luoghi santi.

Alla diversa sistemazione a seconda del rango e della carica onorifica corrispondeva anche un diverso vitto. Colui che gode del privilegio di poter mangiare regolarmente (sia pur modestamente), può restare disgustato al vedere quello che i poveri riescono a ingurgitare in pochissimo tempo quando una volta tanto possono servirsi a volontà; ecco cosa si scriverà allora in un commento alla regola benedettina: i poveri non sanno moderarsi; lasciarli mangiare quanto vogliono significherebbe incoraggiare in loro il vizio della gola per questo bisogna fornire loro una quantità minore di cibo rispetto ai ricchi.

Una sana economia costituiva il presupposto in base al quale i monasteri potevano assolvere al dovere imposto loro dalla regola benedettina di accogliere Cristo stesso nel povero e nel pellegrino. L’accoglienza, per principio gratuita, dei forestieri,rappresentava un onere considerevole. I monasteri benedettini cercarono di adempiere a questa norma prescritta dal Vangelo e dalla regola anche quando si trovarono in cattive condizioni economiche; le fonti riferiscono le mormorazioni deimonaci ai quali allora restava soltanto una minestra acquosa invece di ciboconsistente. Causa di tanto impoverimento poteva essere il fatto che il convento aveva esaurito le proprie risorse anche per essersi sobbarcato le spese per il mantenimento dì poveri e pellegrini.

Molti monasteri erano costretti a offrire ospitalità in grande stile, ad esempio quando accoglievano per lunghi periodi il re e il suo seguito o qualche delegazione diplomatica, e dovevano quindi alloggiarli e nutrirli in modo confacente al loro rango e forse persino offrire loro regali adeguati. I visitatori agiati si dimostravano riconoscenti in molti modi: i sovrani garantivano protezione, concedevano privilegi, cedevano in proprietà al santo del convento fondi o diritti; i visitatori ricchi offrivano doni votivi che in seguito potevano essere fusi per coniare monete. I meno abbienti venivano con ceri, qualche pollo o un paio di monete d’argento.

Probabilmente i visitatori d’alto lignaggio incidevano meno sul bilancio che non l’alimentazione giornaliera di un gran numero di poveri. Nel monastero di Cluny e nei monasteri che da esso dipendevano era consuetudine nel giorno dell’anniversario della morte di un monaco offrire a un povero lo stesso cibo che prendevano i monaci. Poiché il numero dei morti nel corso dei secoli assunse proporzioni preoccupanti, i monaci vivi rischiarono di essere ridotti alla fame dai morti, e dovettero essere emanate particolari disposizioni. Perciò non si dovevano più alloggiare «tutti gli ospiti» come aveva ordinato Benedetto, bensì «tutti quelliche potevano essere accolti»; fu stabilito un numero massimo di razioni di cibo dadistribuire giornalmente ai poveri, nonché la durata massima di soggiorno delsingolo ospite; fu disposto che a una parte dei beni del convento non si potesseattingere per provvedere al mantenimento degli ospiti, in modo che al convento fosse assicurato il necessario per vivere decorosamente.

L’accoglienza degli ospiti poteva far insorgere conflitti riguardanti il fine della comunità monastica; essa doveva infatti dedicarsi alla preghiera, allo studio, al lavoro, oltre che onorare Cristo in ogni forestiero. La “caritas” come pratica quotidiana entrò almeno una volta direttamente nel nome dì un convento: un grande monastero francese si chiama non col nome di una località (come Maulbronn), di un fiume (come Fulda) o col nome di un santo (San Gallo), bensì con quello della funzione che si era imposta: caritas super Ligerim, La Charité sur Loire.

Ospitalità della chiesa: xenodochi e ospizi

Nei tempi antichi non esistevano case speciali per i malati (la cura di essi era affidata alle famiglie), ma esistevano però case per i viaggiatori e per gli stranieri: gli xenodochi. La tarda antichità produsse un cambiamento: i cristiani

dovettero prendersi cura di tutti i tribolati e gli oppressi. Alle istituzioni già esistenti come ad esempio gli xenodochi, spesso annessi alle chiese, furono assegnaticompiti ulteriori: non più la sola assistenza di stranieri, viaggiatori e pellegrini, ma anche quella dei mendicanti locali, delle vedove, degli orfani, dei vecchi, dei malati e dei deboli. Fino all’età moderna i vari compiti di queste case furono in concorrenza fra loro, finché nel XVIII e nel XIX secolo all’interno delle istituzioni tradizionali, fu operata una separazione dei compiti, ad esempio riguardo all’assistenza degli orfani o dei ciechi.

Gli ospizi risalgono probabilmente ai pellegrini scozzesi, che sulla via verso Roma espressero il bisogno di avere un ricovero che venisse incontro alle loro necessità e fondarono degli “hospitalia”, inizialmente destinati ai loro conterranei. Attorno all’ 800 “xenodochio” e “ospizio” vengono indicati con lo stesso termine, in seguito sitrasformarono in “ospizio” e “ospedale”. Quanto fosse imprecisa la terminologia, lo dimostra l’area semantica della parola hospitium che per lungo tempo significò varie cose: casa, ospitalità forzata, alloggio, ospizio e camera in affitto. A partire dal XII secolo con il termine “hospitium” le fonti intendono per lo più “locanda con vitto e alloggio per i viaggiatori”. In Italia gli ospizi sono attestati dalle fonti a partire dal XIII secolo; nell’XI secolo il loro numero aumenta di colpo; nel territorio di Lucca, nell’Italia centrale, sulla strada principale che portava a Roma ci fu un ospizio ogni quattro o cinque chilometri. A partire dal XII secolo l’ospizio divenne un’istituzione caritatevole nel senso più ampio.

A partire dall’alto medioevo furono sempre più numerosi gli ospizi riconosciuti come persone giuridiche; essi potevano possedere beni, apporre sigilli e ricevere legati. Poteva anche capitare che gli ospizi fossero utilizzati per scopi diversi da quelli previsti, quando ad esempio le donazioni erano destinate espressamente afavore dei viaggiatori bisognosi mentre i proventi venivano utilizzati per scopi caritativi in senso lato. Non possediamo informazioni esaurienti sull’aspetto degli xenodochi e dei primi ospizi per due motivi: l’archeologia si è dedicata solo da poco tempo allo studio sistematico delle locande; inoltre spesso non è possibile condurre un’indagine precisa su di esse perché l’area da esse occupata venne ripetutamente demolita e ricostruita. Più di un viaggiatore ebbe salva la vita perché in montagna, un po’ al di sotto del passo, trovò una casa abitata tutto l’anno (a partire dall’XI secolo tali case furono costruite sul passo) dove poteva riscaldarsi, rifocillarsi con una minestra, asciugare scarpe e indumenti, pernottare al riparo dal freddo, dalla neve e dal vento, ed era irrilevante il fatto che la casa avesse uno o più locali o da che fosse abitata. A partire dalla svolta del Mille, città e ordini cavallereschi, e più tardi anche confraternite, istituirono in molte località — per esempio a Milano — grandi complessi in grado di ospitare parecchie centinaia di persone per volta, una sorta di città nella città. Nelle grandi case c’erano generalmente dormitori separati per uomini e donne; anche marito e moglie venivano quindi sistemati in locali diversi. Inmolti luoghi erano allestite, per uomini e donne, stanze con camino separate perché potessero scaldarsi.

L’alloggio in una casa adibita anche alla cura dei malati offriva al viaggiatore vantaggi e svantaggi: trovare cibo qui era più facile, ma c’era la minaccia del contagio, date anche le condizioni igieniche primitive e il rischio che il viaggiatore, proseguendo il viaggio, diffondesse germi di malattie in luoghi fino ad allora non infetti. Nel breve periodo, però, il propagarsi di germi patogeni provocò la morte dimigliaia di persone; a lunga scadenza però il viavai continuo dei viaggiatori favorìl’immunizzazione (più o meno efficace) della popolazione europea contro moltemalattie.Il vitto per i viaggiatori di passaggio variava a seconda della regione e delledisponibilità materiali della casa. Al cliente in Inghilterra veniva servitaprobabilmente birra, in Francia vino, in molte località della Spagna sidro. Se iviaggiatori che bussavano alla porta erano pochi, e l’ospizio disponeva ancora dientrate consistenti, allora all’ospite potevano essere offerti cibi svariati e nutrienti; se si doveva provvedere al pasto di molte persone, il soggiorno doveva essere perforza limitato (spesso non più di tre giorni) e si poteva offrire loro soltanto una zuppa, una minestra di fagioli o piselli, o una pappa di miglio condita con olio. Molti ospizi in regioni isolate garantivano al viaggiatore, oltre al vitto e all’alloggio, altri preziosi servizi; provvedevano alla manutenzione dei ponti, segnavano le strade, offrivano una scorta per attraversare i territori insidiosi.

Nel corso dei secoli milioni di forestieri, ricchi e poveri, sperimentarono l’ospitalità di monasteri, ospizi, ricoveri. Viaggiare nel medioevo non era un privilegio dei benestanti dato che esisteva la possibilità di farsi ospitare da vescovi e preti, in cattedrali o conventi e, a partire dall’alto Medioevo in misura anche maggiore, da ricoveri e ospizi. Anche i poveri intraprendevano dei lunghi viaggi poiché confidavano in partenza sul fatto che almeno in qualche occasione sarebbe statoloro offerto gratuitamente un tetto e una minestra.

L’istituzione di ospizi per pellegrini dimostra che a partire dall’VIII-IX secolo i viaggi aumentarono, al punto che i monasteri da soli non potevano più farvi fronte. Come centri nevralgici del traffico sociale, dal XII secolo in poi le città superarono i monasteri: in esse sorsero le confraternite, furono fondati gli ospizi e furono attivi gli ordini mendicanti. Ma anche nel tardo Medioevo e nell’età moderna i monasteri benedettini restarono fedeli all’ideale del loro fondatore.

Nonostante i tanti monasteri, ed i numerosi ospizi per i pellegrini in viaggio, l’ospitalità presso privati non diminuì. Spesso si dava all’ospite la possibilità di lavorare presso un contadino un paio di giorni per il raccolto, in modo che potesse guadagnarsi vitto e alloggio (un motivo in più per mettersi in viaggio all’epoca in cui era maggiormente richiesta la mano d’opera in campagna) e che si potesse dargli infine come commiato due soldi di viatico o un utile e prezioso scritto di raccomandazione presso amici o conoscenti.

Locande

Per meritarsi l’appellativo di “locanda” l’alloggio doveva possedere almeno un letto per gli ospiti. Se il cliente la sera voleva mangiare qualcosa, doveva portarsi il cibo e prepararselo da sé.Nel tardo Medioevo sorsero anche locande dotate di ogni comfort per il viaggiatore, per il suo seguito e per le cavalcature. Esse erano costituite da un ampio complesso di edifici comprendente il forno, il macello oppure la birreria, le stalle e i magazzini, il cortile per il posteggio dei carri. Alla fine del XV secolo in Spagna viene emanata un’ordinanza allo scopo di garantire un equipaggiamento minimo per gli alberghi (in molti luoghi questa restò lettera morta); per la cucina, ad esempio, erano previsti un camino e un focolare, pentole, padelle e spiedi, lampade, tavoli con tovaglie, panche di pietra o di legno, ciotole, piatti, saliere, tazze, brocche, tinozze, paioli e mastelli. Chi teneva alla comodità e al buon cibo spediva avanti dei messi che portavano lettiere, coperte e tappeti, in modo che all’arrivo tutto fosse predisposto come desiderato (agire che aveva poco senso, se si doveva cambiare albergo ogni giorno).

I nomi delle locande in Europa erano « internazionali». In Germania il viaggiatore poteva fermarsi alla Krone, in Francia alla Couronne. Nomi come Alla stella, Al morello si trovano sia a nord sia a sud delle Alpi. Nomi di locande quali Al leone o All’aquila indicavano probabilmente l’animale rappresentato sul blasone del rispettivo signore. La locanda Alla Ruota doveva essere probabilmente frequentata da carrettieri. Altri nomi ricordano avvenimenti straordinari: Tre Re, Tre Corone,Alla stella, Al moro, si incontrano molto di frequente nella valle del Reno; in essi potrebbe sopravvivere il ricordo della traslazione delle reliquie dei tre Re Magi, patroni dei viaggiatori, che Rainald Von Dassel nel 1164 portò da Milano a Colonia passando per Coira.

Locande per commercianti sorgevano soprattutto nelle città, nei grossi borghi che tenevano mercato e nelle località maggiori, dove potevano contare su una clientela fissa; nelle città portuali più importanti e in tutti i luoghi che costituivano dei nodi di traffico, gli alberghi potevano vivere anche di soli clienti di passaggio. Le locande per commercianti erano anche luoghi dove si concludevano gli affari, locali di divertimento e centri di aggregazione per la popolazione del circondario. In certe occasioni le locande sorsero per volere delle autorità, allo scopo di garantire la pubblica sicurezza. In seguito a episodi di omicidi di viandanti che non avevano trovato ospitalità nel 1396 la regina Margarethe ordinò che fosse aperta un’osteria ogni quattro miglia. L’attuale hotel Oeversee nello Schleswig discende da una delle centotredici osterie privilegiate della corona fondate a loro tempo a scopo benefico per i viaggiatori.

Le grandi città del sud della Francia, una zona dove il traffico era particolarmente intenso, possedevano nel tardo Medioevo dalle venti alle trenta locande ciascuna.Ad Avignone attorno al 1370 ce ne furono addirittura sessanta; ciò si spiega con il fatto che in questo periodo la città era sede di residenza papale. Con l’aumento dei traffici delle merci le locande si differenziarono ulteriormente: in Inghilterra attorno al 1400 in alcuni alloggi dell’Inn si poteva pernottare e forse anche mangiare bevendo vino e birra, in altre si ospitavano solo comitive di pellegrini. Spesso la locanda era divisa in parecchi locali, ciascuno con una propria funzione: una sala per gli avventori, forse collegata direttamente con la cucina, la camera da letto dell’oste e una o più camere per i clienti. Il numero dei posti letto variava da albergo ad albergo. Nella prima metà del XV secolo in Aix-en-Provence c’erano undici locande, due delle quali dotate rispettivamente di diciotto e di venti posti letto, sei aventi dai sette ai dodici letti, tre con tre o quattro letti. Tre era considerato il numero minimo di letti che una casa doveva avere per essere riconosciuta come albergo.La dotazione delle camere da letto dipendeva dalla tipologia della casa, dal clima,dall’epoca e dalla località. Nei paesi meridionali potevano bastare delle coperte leggere; alle latitudini settentrionali ci volevano dei piumini o parecchie pelli.

Ancora nel XX secolo nell’Europa centrale non sempre i bambini avevano ciascuno un letto proprio; mancavano lo spazio, i letti, le coperte e il riscaldamento. Spesso si dormiva in più di due persone per letto: il calore del corpo di un compagno di letto era indispensabile anche perché in genere si dormiva nudi, senza pigiami o camicie da notte. Anche nelle locande si stava a letto in almeno due persone (come oggi accade in alcuni alberghi francesi), spesso in tre, quattro o cinque, quando non in dieci; a Bruxelles su una tela di Dúrer del 1520 appare un letto per cinquanta persone, forse per clienti ubriachi. Dormire in molti in un letto non era considerato disdicevole (l’artista del capitello di Autun ritrae Re Magi mentre dormono, insieme, sotto un’unica coperta).

La luce era cara e pericolosa; il fuoco poteva ardere di notte nel dormitorio di un monastero, ma non certo nella camera di una locanda. Il “vaso da notte” era un lusso che non tutte le case potevano offrire; chi abbisognava di notte era costretto a cercare a tentoni il cortile o la stalla e non sempre al ritorno riusciva a raccapezzarsi fra i molti letti al buio nello spazio ristretto, o magari di proposito si infilava nel letto della persona amata, come avviene in una nota novella di Boccaccio. Nel Medioevo, come anche oggi, le condizioni igieniche nelle locande rispecchiavano quelle della società nel suo insieme. Il corpo era sovente trascurato, più che curato, il che non escludeva cibi abbondanti e ricche vesti. Con la caduta dell’Impero Romano sparì l’abitudine ai bagni, almeno a Nord delle Alpi; lavare il proprio corpo o farsi il bagno divenne una pratica quasi eccezionale. Parecchi aspetti dell’antica civiltà furono tramandati nei secoli successivi dai monasteri, in cui esistevano generalmente ritirate e tinozze per il bagno, usate però raramente perché considerate un lusso e, come tale, in contrasto con il fine della vita monastica che è l’ascesi. Nelle Costituzioni di Hirsau era detto fra l’altro: “Di solito gli uomini, dopo essersi rasati, fanno il bagno. Dai nostri frati non si pretende che facciano altrettanto. Chi vuole potrà farsi il bagno due volte l’anno, a Natale e aPasqua, senza chiedere il permesso. Altrimenti, se la salute lo esige, potrà fare il bagno chiedendo il permesso”. In Europa era da considerarsi un lusso poter disporre di appositi servizi igienici, lusso che a poco a poco entrò a far parte anche delle abitazioni di nobili e borghesi; si credette di poterli sostituire con il vaso da notte che i servi vuotavano nelle strade, anche in testa ai passanti, come dimostrano i reclami alle autorità pubbliche ancora in età moderna. Secondo una novella del Boccaccio, che di questi dettagli è una fonte attendibile, a Napoli a metà del XIV secolo il gabinetto di una casa era costituito da due tavole sospese fra una casa e l’altra al di sopra di un vicolo. Gli europei conobbero la carta igienica e il pigiama in Cina; fino a quel momento il fieno e la morbida paglia furono considerati comodi.

Gabinetto e bagno di rado erano invece a disposizione del viaggiatore del tempo. Nelle città c’erano i bagni pubblici, ma nel tardo Medioevo essi godevano di unafama equivoca: spesso tra bagno e bordello non c’era alcuna differenza.